「毎食後、歯磨きをしていれば虫歯にならない」と思っていませんか?

実はどんなに一生懸命歯を磨いていても虫歯になることがあります。

よくこのような虫歯菌が歯を攻撃しているイラストを目にしますが、これは厳密には間違っているのです。

虫歯菌が直接歯に穴を空けているわけではありません。

今回は虫歯になるいくつかの原因と過程をご説明します。

【虫歯の原因】

次に挙げる4つの原因が重なって虫歯になります。

- ●細菌

虫歯の原因菌(主にミュータンス菌)は乳児の頃、母親や周りの保護者の唾液を介して感染します。その量は人によって様々で、細菌が多ければ多いほど虫歯のリスクがあがります。

- ●糖質

ミュータンス菌は特に単糖類(砂糖や果糖など)を栄養源にします。甘いお菓子やジュースでなくても飲食物に含まれる糖類が餌となります。

- ●宿主

歯の質や唾液の量・質は人それぞれ。お口の状態によっては歯並びの関係で磨きにくい部位もあります。

- ●時間

上の3つの条件にプラスで時間の経過も大きく関わります。

飲食している時間が長く、頻度が多いほどリスクが高まります。

【虫歯になる過程】

お口の中のミュータンス菌(虫歯原因菌)が飲食物に含まれる糖質を餌にして、不溶性グルカンと呼ばれる水に溶けにくいネバネバした物質を作り歯に付着します。これは様々な細菌が複雑に絡み合い膜を作っているため、洗口剤などの有効成分も届きません。これがプラーク(歯垢)です。

そしてプラーク中のミュータンス菌が糖を分解し、代謝物として酸が作られます。その酸によって歯の表面が溶かされ(脱灰)、進行して歯に穴が空いてしまう状態のことを虫歯と言います。

【糖類の摂取頻度と時間】

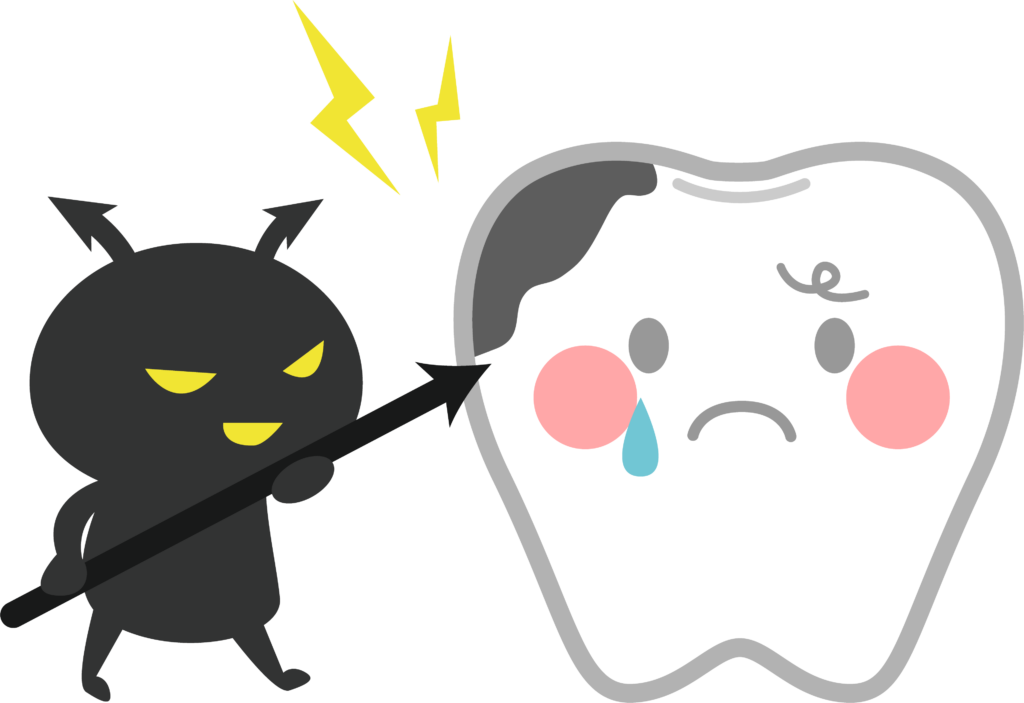

お口の中のpHは通常6.8~7.0の中性です。

飲食物が口の中に入ることで、お口の中が酸性に傾きます。pHが5.5以下になるとエナメル質が解け溶け始めます。

本来であれば、脱灰と唾液の力(緩衝作用)による再石灰化を繰り返すため、歯に穴が空くほどに進行はしません。

間食が多かったり、だらだらと食べて長時間口の中が酸性の状態が続くと常に歯が酸にさらされた状態になってしまします。

これがダイヤモンドと同じくらい硬いエナメル質に穴が空いてしまう仕組みです。

【虫歯にならないために】

基本は歯磨きですが、併せて意識していただきたいのが糖質の摂取頻度と時間です。

先ほど述べたように、お口の中のpHが低い状態が長いと再石灰化が間に合いません。

間食の時間と回数を決め、ダラダラ長時間食べ続けないことが重要です。

それに加えて、宿主(歯の)強度も必要ですから、定期的に高濃度のフッ素の塗布や、溶け出したエナメル質の修復を手助けする歯磨きペースト(MIペーストやアパガードリナメル等)の使用もおすすめです。

唾液の量や質も関係しますので、「一生懸命歯磨きしてるはずなのに、虫歯がたくさんできてしまう」と悩んでらっしゃる方は、当院に一度ご相談ください。

東京マール歯科日本橋院